刘新和 · 图开新元——中国书画名家作品展

图开新元 —— 中国书画名家作品展

主办单位

中国艺术公社

展览题字

郭线庐

学术主持

唐辉 乔宜男

总策划

吴川淮

策展人

真源

承办单位

中艺联国际拍卖(北京)有限公司

协办单位

岚梦(北京)文化有限公司

延安塬上文化产业有限公司

上海知安文化传播有限公司

艺术家简介

刘新和(涵木),毕业于清华大学美术学院艺术设计专业,本科学历。先后结业于清华大学当代艺术创作研究生课程班,中国艺术研究院中国画研究生课程班。中国社会艺术协会清美艺术委员会副会长及理事,中国美协、广东美协会员,香港美术家协会理事,中国画院画师,中国水墨画院研究员,国家一级美术师,内蒙古师范大学鸿德学院客座教授,宁夏文史馆研究员。

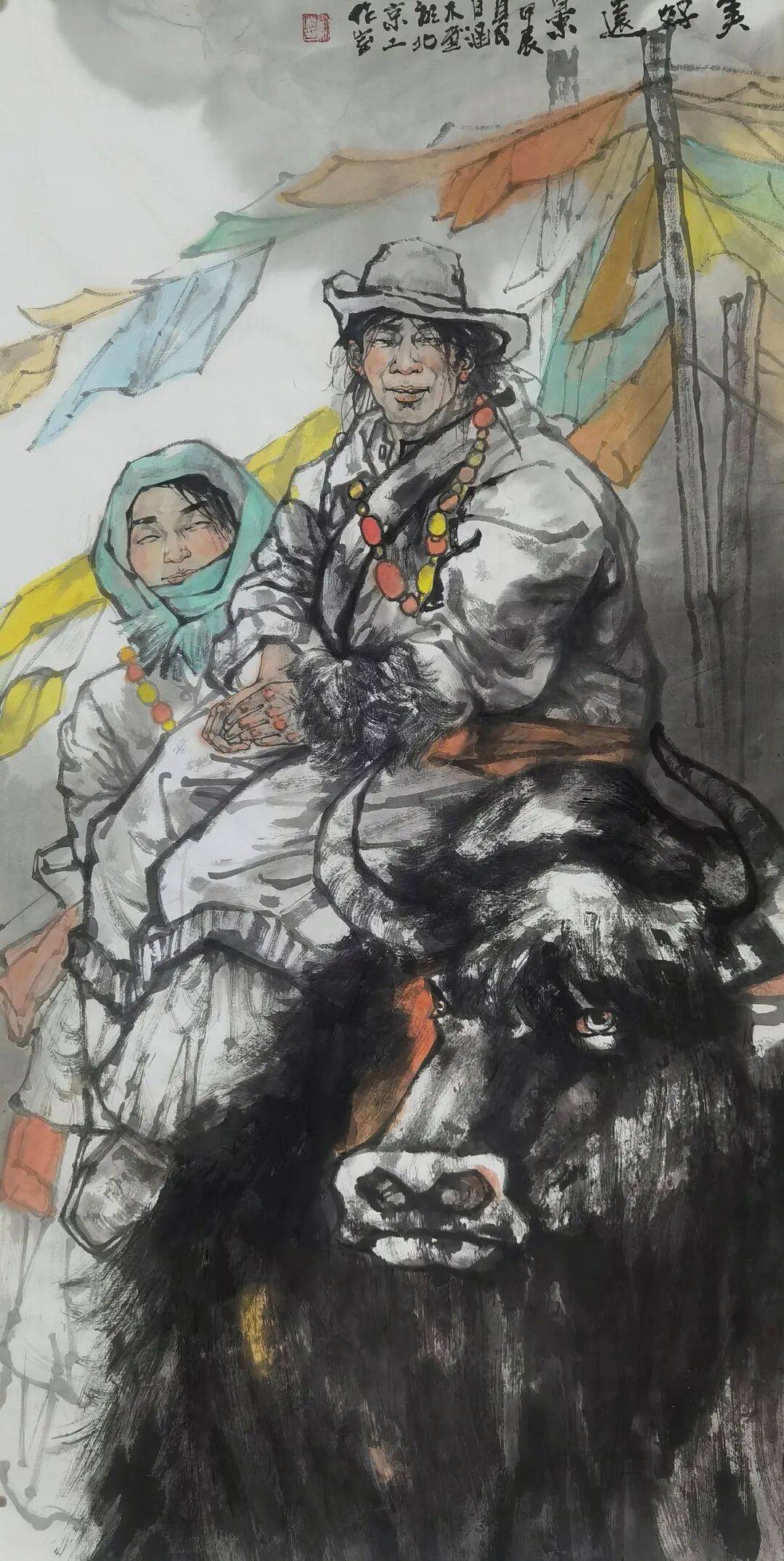

作品鉴赏

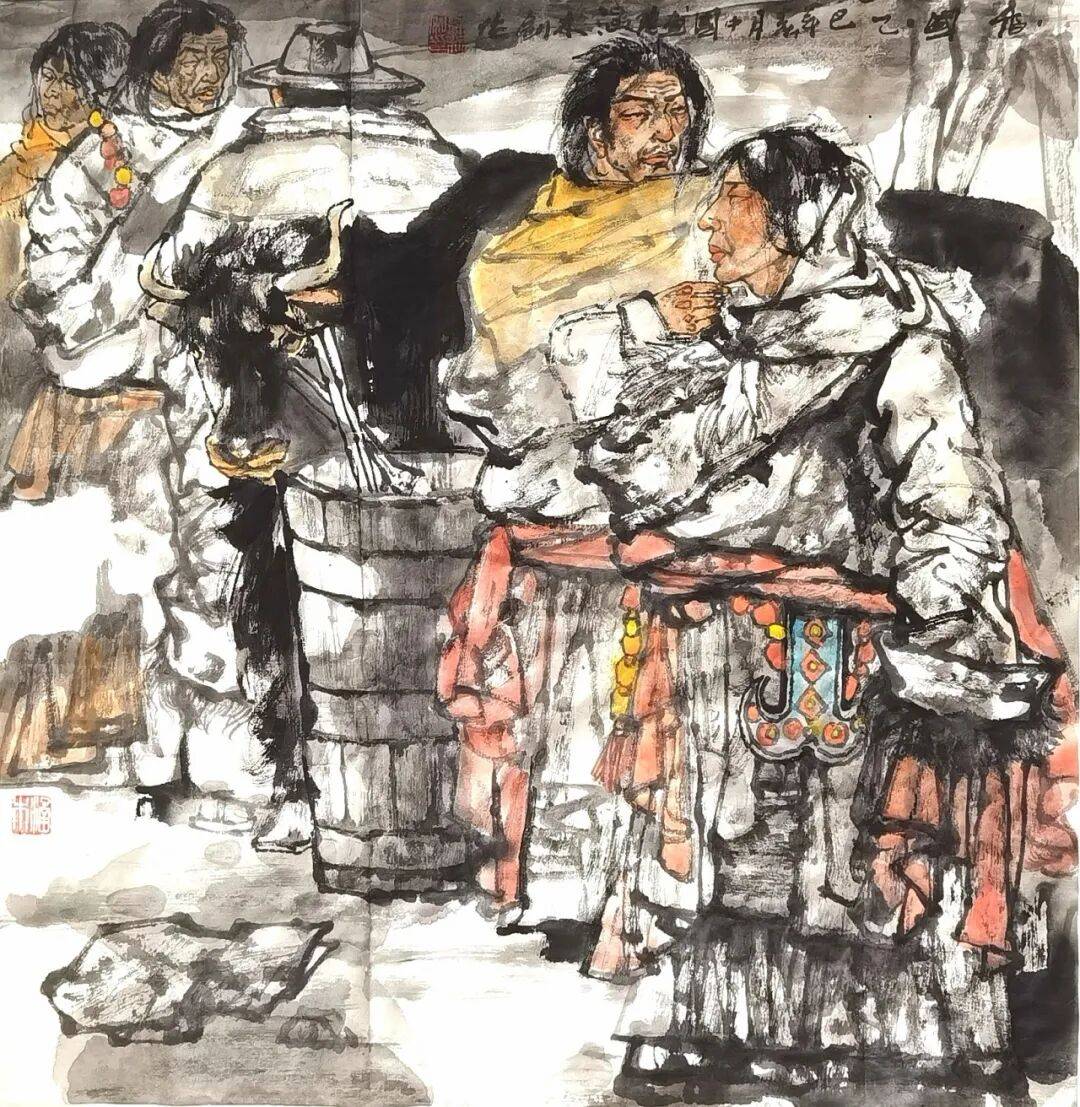

2014年至2015年,我在中国艺术研究院研究生院认识刘新和兄时,他在中国人物画坛已负盛名。那时,他常和浙江的周鹏里画兄一起,把宿舍当成画室,躲在里面潜心研究与交流山水、人物画的水墨技法。我有时也跑到他们逼仄的画室“蹭课”,静静地坐在或站在旁边,听两位画兄探讨“位置经营、随类赋彩”,有点“偷师”的味道。东晋大画家顾恺之在《论画·津逮秘书本》中说:“画人最难,次山水,次狗马;其台阁一定器耳,差易为也。”唐代画家张彦远发展了这一观点,回答了为何“画人最难”,他在其著作《历代名画选》中认为:“人物有生气可状,须神韵而后全;若气韵不周,空陈形似,笔力未遒,空善彩傅,谓非妙也”,又说:“至于台阁、树石、车舆、器物,无生动之可拟,无生动之可侔,直要位置向背而已”。新和兄本毕业于清华大学美术学院艺术设计专业,后转向绘画,而且选择了“最难”的人物画。而今,已过去了10年,但他对人物画创作仍然充满着高度热情,笔下总是挥洒出阳光——他笔下人物的外部形态与内心世界,各因其活泼的生命而呈现出万千气象,人物风采、气韵、骨相表现具有统一性,并且不断地探索人物画的创作,特别是近几年来,其宏大叙事的画作也不断涌现,而令人惊喜的是他越来越准确地驾驭着风采、气韵、骨相的统一。毫无疑问,新和兄的创作,已进入新的境界。

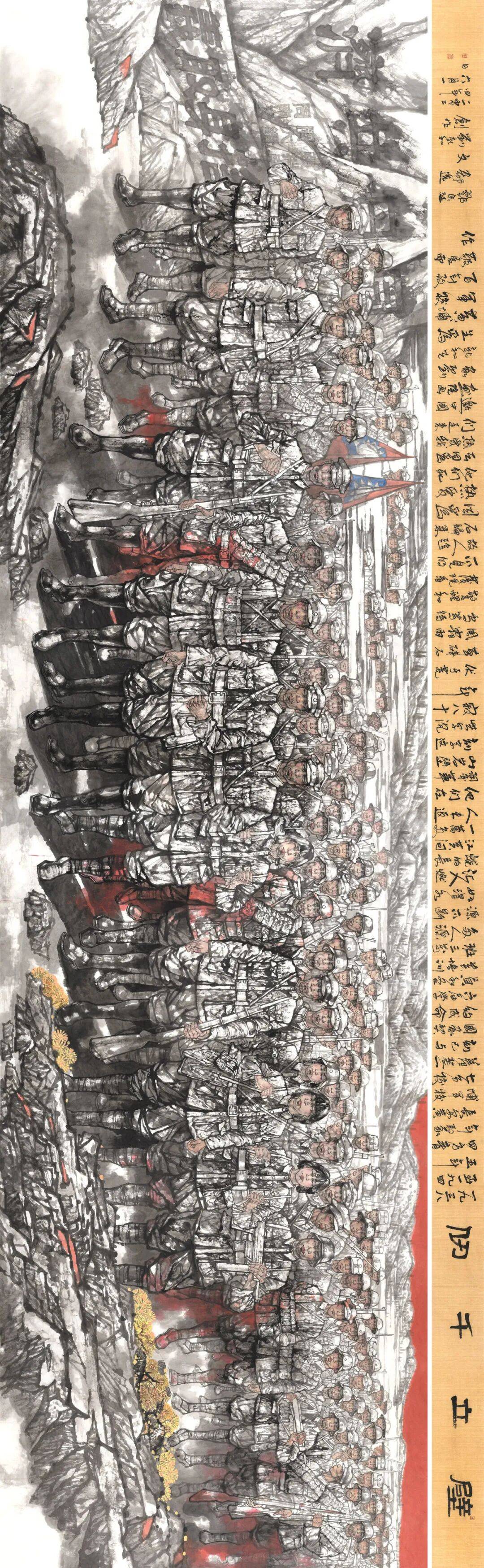

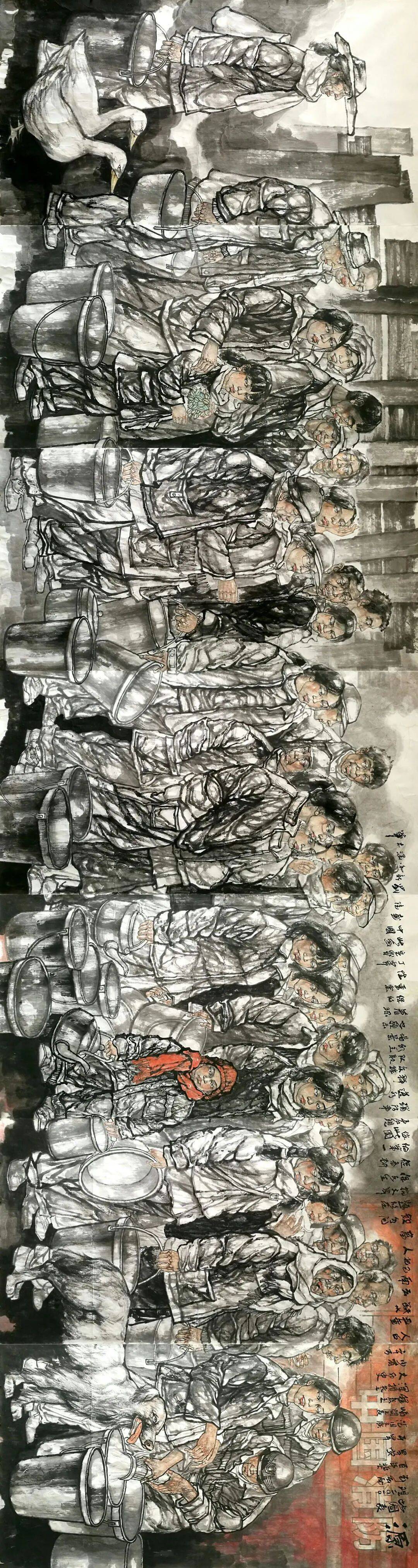

新和兄是从清华园走出来的画家,而且专业是艺术设计,所以他身上既带着中国学院派艺术家的典型印记,又深受当代艺术思潮的浸染。因而,他的人物画创作,恰似一棵根系扎在传统土壤里、枝叶却向着现代天空舒展的树。苏东坡在论吴道子的画时说“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,大概是说画贵有新意,而新意则不能离开法度,同时风格可以豪放,但豪放之外却要让读者感到余味无穷。要达到这种境界,当然需要形与神、景与情的高度契合。新和兄的人物作品,总能发掘出对象的本质特征,做到形与神、景与情的结合,使其作品的精神境界得以升华。比如2024年6月,为纪念黄埔军校百年,相关部门邀请他创作了《壁立千仞》,这是一幅具宏大叙事的画卷,长达7.15米,宽达2.26米,重现了黄埔军校学员报效国家、民族的一段铁血历史。在此作中,新和兄特别注重位置、动势、氛围等的描绘,散整、疏密、远近、虚实配置得当,有阔笔纵横以求整体效果的生动,又有对脸部与手部细微动作的入微,墨色浓淡间藏着刚劲的笔触,既保留了传统水墨的写意韵味,又像电影镜头般充满戏剧张力。这幅表现特定时代的特定群像,经过他精妙的位置经营,在与留白的对比之下制造了宽广的空间感,层层堆叠出的群体厚重感,飞白笔触勾画的个体特征感,使画面像交响乐般层次分明。此作品刻画与表现的虽然是英雄群像,但新和兄并没有将其刻画成高高在上的符号,而是带着泥土气息与战斗痕迹的有血有肉的普通战士,他们视死如归地站成了一座千仞的让敌人无法逾越的山壁,从而彰显了不屈的民族精神。

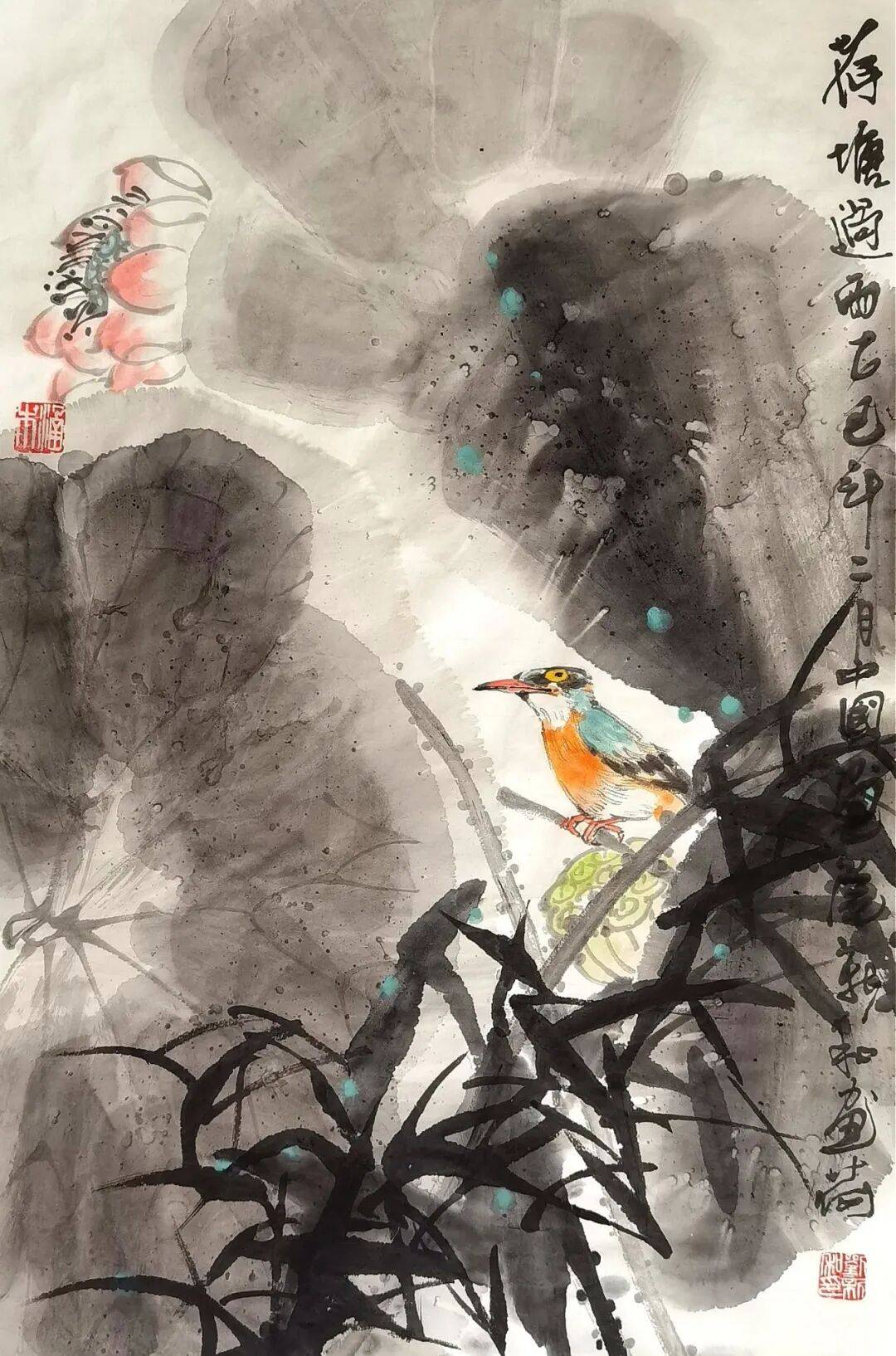

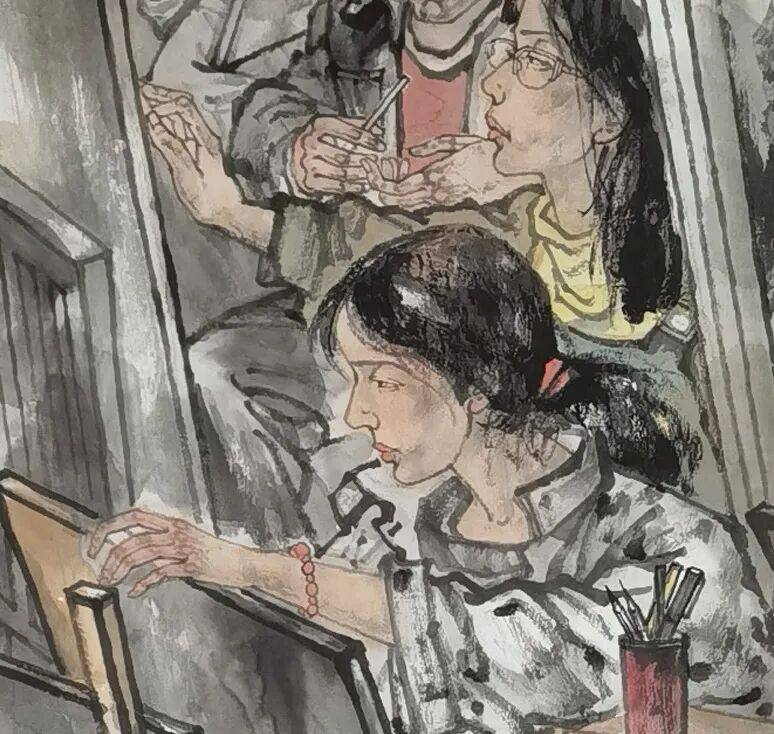

新和兄还创作了许多以市井百态为主题的小品画,这是水墨镜头下的烟火人间。在他的速写本里,藏着另一个平行宇宙:菜市场拎着活鱼讨价还价的大妈,胡同口下象棋拌嘴的老头,快递站门口堆积如山的包裹……这些市井小品画犹如水墨版的"清明上河图",用最传统的艺术形式讲述最当下的中国故事,比如《秋冥》《柿子又红了》《春梦圆》《风韵》《好日子》等,其叙事底色均来自于速写素材。在这些小品中,新和兄对线条极为重视,线条的运用要求极高。张彦远在《历代名画记》里说:“夫象物必在于形似,形似须全骨气。骨气、形似皆本于立意,而归乎用笔”。中国画的所谓“用笔”,就是指运用线条。线条,可以说是中国绘画最基本的造型语言,也是最基本、最简练、最具概括性的艺术元素,是中国绘画的灵魂,历代画家通过线条,勾勒出主体画面的轮廓,富有表现地描绘人物、山水、建筑以及花鸟等,并概括为十八描或二十四描,各具特色,如顾恺之的的线条紧密联绵,循环超忽;陆探微的线条则笔迹劲利,如锥如刀;张僧繇的线条却呈现出点曳斫拂,别有洞天。在新和兄的小品画中,很像手机随拍的生活瞬间,街头理发的老汉、藤椅上读报的街坊和推着自行车的学生……他对线条的处理有别于《壁立千仞》,这些小品画中的线条完全服从于造型,以轻重、粗细、长短不一的用笔,让线条产生了书写的韵律,在笔法上表现出开合、争让、虚实、藏露、纵横、平奇、方圆、顺逆、刚柔等阴阳辩证的统一,在笔墨运用上又以枯、湿、浓、淡交错组合,或断或续,变幻飘逸,传神写照,既展示了他对人体结构的精准把握,也展现了中国绘画特有的神韵与美感。

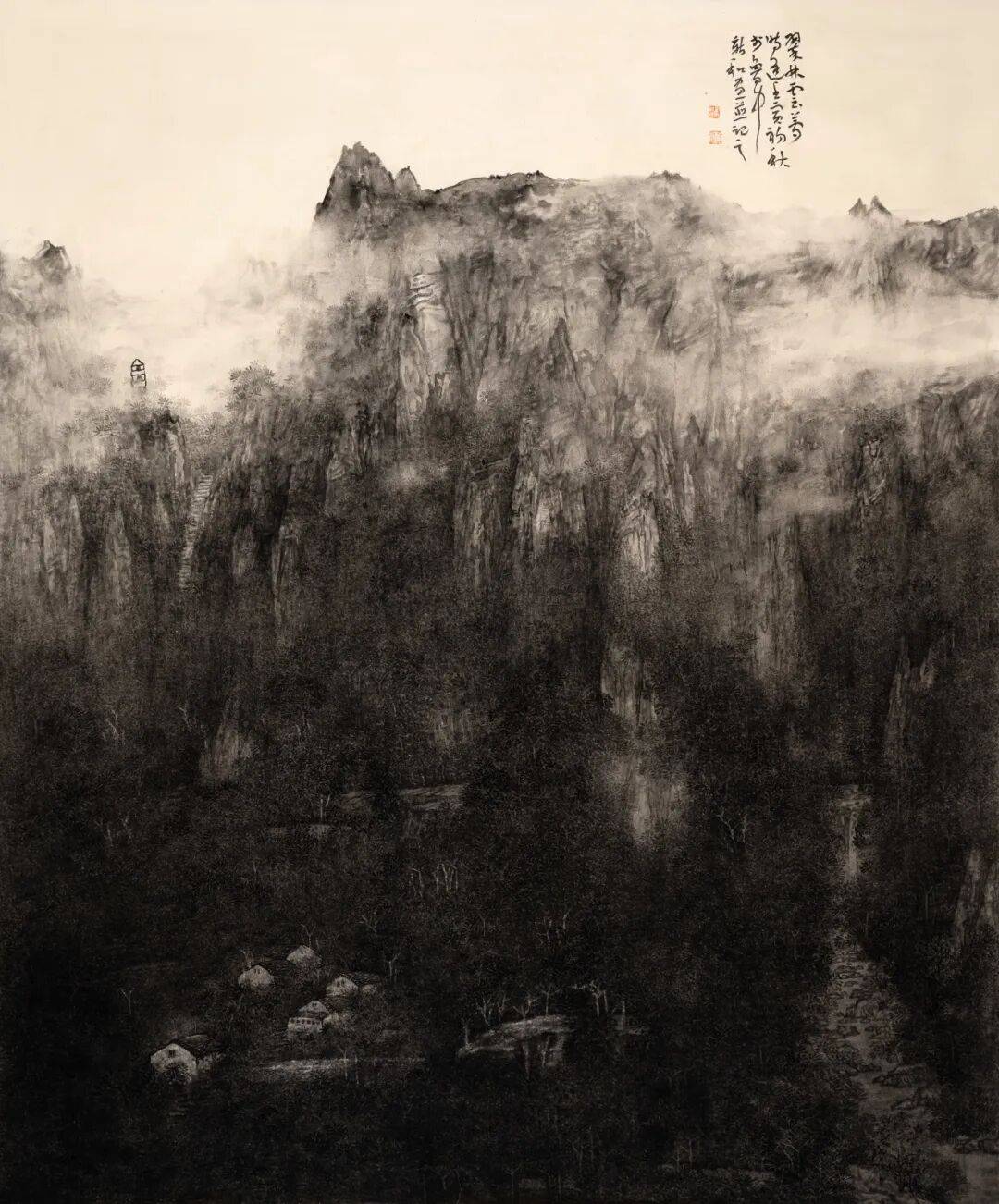

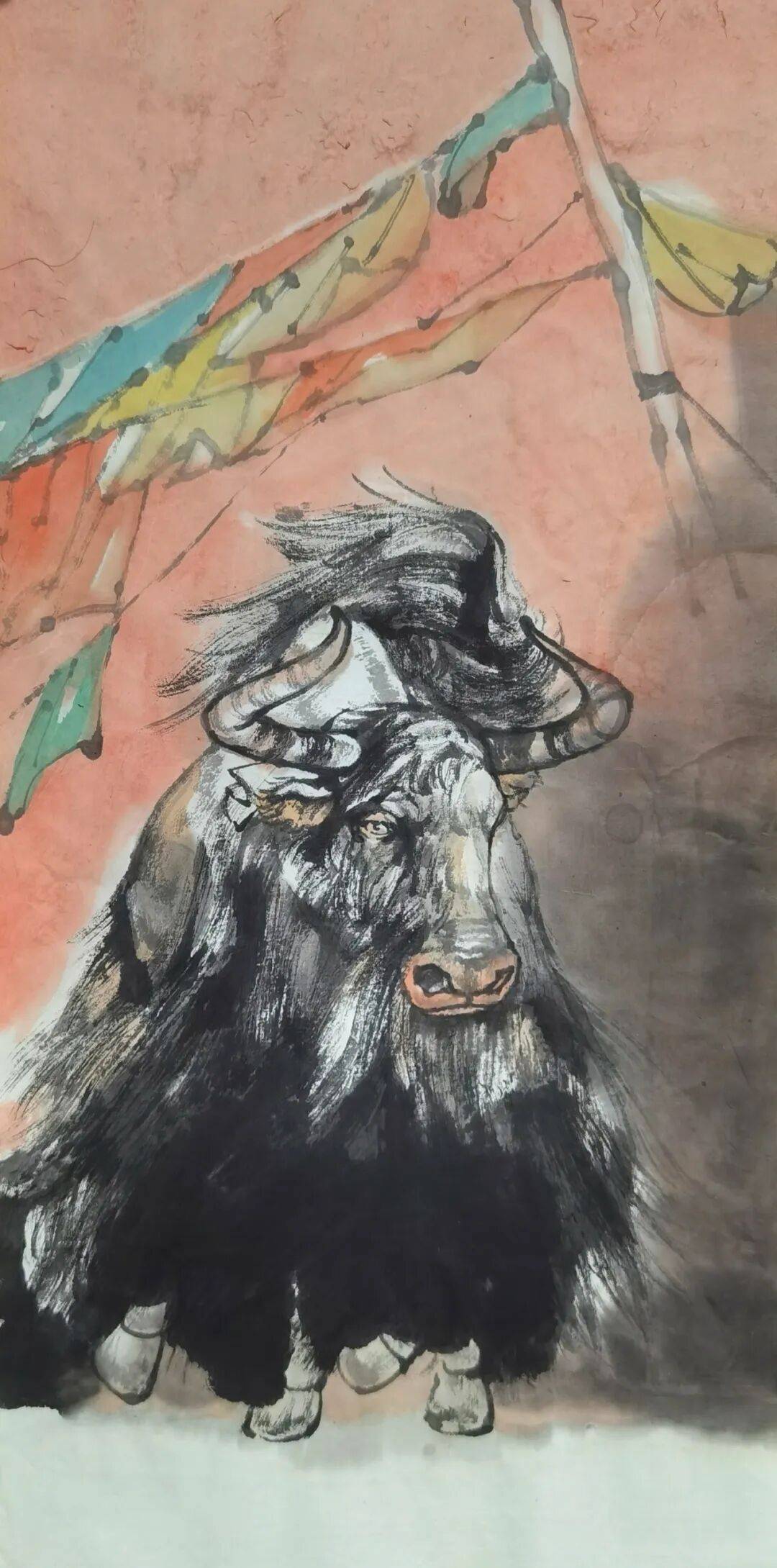

回望新和兄的跨界艺术之路,从清华美院严格的艺术设计训练,到清华大学当代艺术创作研究与中国艺术研究院的文人画滋养,再到行走高原巷陌的写生积累,三个阶段的叠加不是简单的技法堆砌,而是一场持续的艺术融和运动——他的宏大叙事创作,他的藏地系列,他的水墨人物小品,还有他的海量速与。或许,新和兄的坚守与创新给出了这样的答案:他的追求,正如宣纸上化生的墨痕,终将汇聚成我们这个时代的关于温暖的集体记忆——这或许就是中国水墨人物画最本真的当代价值。

(请横屏观看)

刘新和《2010年云南抗旱写生》600cmx180cm